フォントという「道具」

金曜日、通ってる大学の修士課程の卒展に行った

場所は京都文化博物館で、アルバイトしてる会社から3分くらいで行けるので昼休みにふらっと行ってきた

展示会場は畳の間で、靴を脱いで上がらないといけない。

資料は畳と平行に展示されている

「畳に展示ってどうなの?」という感じもあるけど、個人的には資料を覗き込むふるまいが好きなので、いいなあと思っている

それから土曜日は修制の外部ゲストとして来られていた小林章さんと深澤直人さんの講演があったので大学行ってきた。

小林さんの話がすごく面白かった

わたしはタイポグラフィの勉強をほとんどしたことがないのだけれど、それでもわかるような丁寧な講演だった

たとえばLOUIS VUITTONのロゴはmacに最初から入ってるようなフォントで作られているのになぜ高級感があるのか?とか、「A」という文字はひだりが細くてみぎがふといのはなぜなのか?とか

「A」という文字がなぜひだりが細くてみぎがふといのかは、実際筆で書いてみるとわかりやすいと言っていて、実際に筆で書く様子を実演してくれた

フォントの成り立ちなんて考えたことがなくて、この話を聞いてすごく新鮮だった

あと、フォントのデザイナーになろうと思ったきっかけが、中学校のころポスター作るの好きで、文字を美しくすればポスターも美しくなったから、っていう話がすごかった

それから心に残ったのが、つくる側の都合を押し付けるんじゃなくて誰にも気付かれないくらいなのが「デザイン」である、という話

例えばFrutigerというフォントがあって世界中の空港で使われていて誰しもが一度は見たことがあるはずなのだけれど、誰もFrutigerをつくったFrutigerさんのことを知らない

Frutigerの使われた標識を見て「フォントが美しい」ってわざわざ言う人もいない

けれど「何の違和感もなく自然に見える」っていうのが重要なのである

小林さんが作ったフォント、ヨーロッパの書籍でも使われてるんだけど、例えば飛行機で隣に座ってる人がそのフォントが使われている本を読んでて「書体どうですか?」と聞いて、嬉しい答えが「書体のことなんか覚えていない」と言われることだそうだ

(あと食事したあとに、スプーンがどんなだったか印象強いのなら、そのデザインは悪かった。という例を出してた)

フォントはグラフィックの世界のもののように見えるけれど、フォントは誰しもが使う「道具」であって、道具に作る側の好みとか、個性を押し付けてはいけない

この話聞いてて、かっこよくて動きの面白いサイトももちろん作りたいのだけれど、人が使うものを作りたいなあと思った

作品じゃなくて道具を作りたい

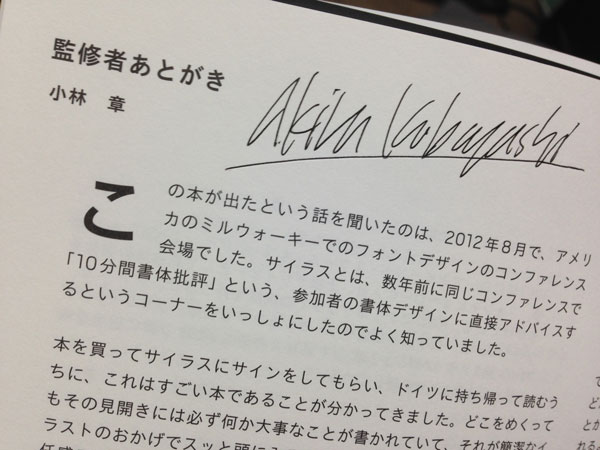

あと小林さんにサインしてもらった、嬉しい

- 作者: サイラス・ハイスミス,小林章

- 出版社/メーカー: グラフィック社

- 発売日: 2014/01/09

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (1件) を見る

表紙の絵何か分からなかったけど読んだらわかった